कोना धरती का

इस संग्रह में कवि एक साथ दो मुकाम पर खड़ा है। एक तरफ उनका अपना तमाम वैज्ञानिक सोच और सोच से व्यावहारिक रूप से जुड़ा कर्म है, और दूसरी तरफ है वह प्रतिबद्धता जो आज के हर बुद्धिजीवी को उकसाती है। कवि इस तरह दो मुकामों पर एक साथ संघर्ष कर रहा है। एक एक जरिये जो दबाव है, वह पिछली शताब्दी की प्रकिर्ती और इस शताब्दी की आशंकाओं का दबाव है और दूसरा, वैचारिक दबाव हैं। कवि ने कोशिश की है दोनों में से किसी एक को बेहतर तरीके से चुनकर कविता के लिए इस्तेमाल करें और इस चुनाव में वैचारिक दबाव उनकी रचना में घनीभूत हुआ है। वे वैज्ञानिकता के तमाम बोझों को अलग रखकर साफ़ और सधी हुई कविता करते हैं। संतोष की कविताओं का गुण यही है कि वे भाषा के उस तनाव तत्त्व को पहचानते हैं जिससे शब्द कविता में आकर सार्थक होता है और कविता को ताप प्रदान करता है।

इस अ-कवि समय में

ये कविताएँ उन सब मामूली चीजों को बचाये रखने की कोशिश करती हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। वे लगातार होती बारिश में किसी अच्छी-सी पुस्तक को पढ़ने या छत पर सोते हुए कोई अच्छा-सा सपना देखने से मिलने वाली खुशी को बचाए रखना चाहते हैं। वे अम्मा के उस रेडियो को सुरक्षित रखना चाहते हैं जो उन सैकड़ों टी.वी. चैनलों को चुनौती देता है जिनके दिन-रात प्रसारित होने वाले कार्यव्रफमों से एक बार भी अम्मा की दुलार-भरी आवाज सुनाई नहीं देती। ये कविताएँ एक ओर जहाँ मनुष्य को मनुष्य बनाये रखने के लिए आवश्यक मूल्यों को बचाए रखने की जद्दोजहद करती दिखाई देती हैं।

हल्के रंग की कमीज़

प्रस्तुत कहानी-संग्रह में जो कहानियाँ हैं, वे कविता की पड़ोसी हैं। इसलिए कहना न होगा कि इस संग्रह की अधिकतर कहानियाँ कहन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ हिन्दी की एक ऐसी परम्परा का निर्माण करती हैं, जो बने-बनाये खाँचों, आयातित संरचनाओं और नादों से पूर्णतः मुक्त हैं और कथ्य तथा रूप की अभिन्नता वेफ लिए निरन्तर प्रयोगरत हैं। इन कहानियों में सादगी और संरचना की सहजता, अनुभव की साधारणता और जीवन की अनुभूत सच्चाई है।

रेस्त्रां में दोपहर

इस संग्रह की कहानियों में एक किस्म का करुणा-भाव लगभग केन्द्रिये रूप में मौजूद है। और विडम्बनाओं को पकड़ने की इनमें अद्भुत क्षमता है। इनके आख्यान में एक खास तरह का अन्दाज है, मजे-मजे में कहने का अन्दाज, सहज और कुछ-कुछ बेपरवाह-सा दिखने का अन्दाज,कुछ चुहल और कुछ शरारतों के साथ। इन कहानियों में कई जगह इरोटिक स्थितियों का ऊपरी तौर पर बहुत

प्रतिनिधि कहानियाँ

इन कहानियों में टेक्नोलॉजी में आये परिवर्तनों से बनी गतियों की ज्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्ति है, इसलिए उसके साथ और उसके बीच बनी स्पेस में एक खेल को रचना वे जानते हैं। स्पेस और गतियों के इस तरह के कई खेल, कई लीलाएँ इन कहानियों में हैं। कुछ कहानियों में वे एक तरह की विजुआल तकनीक का इस्तेमाल हैं, जिसमें कथाकार कैमरा पहले एक विहंगम द्रश्य पर पैन करता है और धीरे-धीरे करते हुए उन डिटेल्स पर आकर टिक जाता है। सृजनात्मकता और टेक्नोलॉजी के बदलते सम्बन्ध और द्वन्द्व को कथाकार ने बहुत सधे हाथों से पकड़ा है।

नौ बिंदुओं का खेल

इस संग्रह की कहानियों में ‘इपिक सेंस’ है। अपने समय व समाज को, उसवेफ बदलते यथार्थ को समूची गतिशीलता में पकड़ने, समझने व कहानी वेफ रूप में प्रस्तुत करने की कला वेफ साथ-साथ कहानी को विश्वसनीय बनाये रखना कथाकार की सबसे बड़ी शक्ति है। जाहिर तौर पर सघन इपिक सेंस, यथार्थवादी दृष्टि, उत्पादक सम्बन्धों वेफ साथ-साथ सत्ता व सामाजिक सम्बन्धों व उनमें होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्मतम परिवर्तनों तक की ठीक-ठीक समझ वेफ साथ कलात्मक दक्षता वेफ मिलने से ‘नौ बिन्दुओं का खेल’ जैसी सर्वथा अलग व औपन्यासिक वितान की कहानी का निर्माण होता है। भाषा में सरलता और एक म्यूजिकल सेंस भी है

राग केदार

राग केदार अपनी संरचना में इसलिए दिलचस्प है कि इसमें उपन्यास का अत्यन्त प्रचलित और परिचित ढाँचा नहीं है और न ही कोई सायास अर्जित की गयी प्रयोगधर्मिता। यह एक व्यक्ति के चरित्र और उसके जीवन के लूज पेपर्स की तरह है। यह खोजी पत्रकारिता या सनसनीख्ेज कथाओं की तरह तात्कालिक कारणों का खोज नहीं करता, बल्कि केदार के व्यक्तित्व के अन्तर्विरोधों और उसके परिवेष की विसंगतियों को उधेड़ने का जोखिम-भरा काम करता है। शायद इसीलिए यह उपन्यास हमारे समय के ज्यादा बड़े और अर्थवान प्रष्नों को उठाता है। यह मात्र एक व्यक्ति की हत्या या मृत्यु तक सीमित नहीं, व्यापक समाज में मूल्यों के टकराव और संघर्ष के तरीकों पर बुनियादी प्रष्न खड़े करता है।राग केदार अपनी संरचना में इसलिए दिलचस्प है कि इसमें उपन्यास का अत्यन्त प्रचलित और परिचित ढाँचा नहीं है और न ही कोई सायास अर्जित की गयी प्रयोगधर्मिता। यह एक व्यक्ति के चरित्र और उसके जीवन के लूज पेपर्स की तरह है। यह खोजी पत्रकारिता या सनसनीख्ेज कथाओं की तरह तात्कालिक कारणों का खोज नहीं करता, बल्कि केदार के व्यक्तित्व के अन्तर्विरोधों और उसके परिवेष की विसंगतियों को उधेड़ने का जोखिम-भरा काम करता है। शायद इसीलिए यह उपन्यास हमारे समय के ज्यादा बड़े और अर्थवान प्रष्नों को उठाता है। यह मात्र एक व्यक्ति की हत्या या मृत्यु तक सीमित नहीं, व्यापक समाज में मूल्यों के टकराव और संघर्ष के तरीकों पर बुनियादी प्रष्न खड़े करता है।

क्या पता कॉमरेड मोहन

क्या पता कामरेड मोहन’ की सहज प्रवाहमयी भाषा उपन्यास को एक बार में पढ़ने को बाध्य करती है। इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टि सम्पन्न, वैमर्षिक उपन्यासों का हिन्दी में आना एक सुखद भविष्य की तरफ संकेत करता है। इस तरह के उपन्यासों का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जाना चाहिए। ‘क्या पता कामरेड मोहन’ एक ऐसा उपन्यास है जो अपने में अन्तर्निहित एवं विन्यस्त तमाम सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक एवं वैज्ञानिक विमर्षों के कारण अपने सम्पूर्ण कलेवर में विमर्षों का उपन्यास ठहरता है, जो सृजनात्मक लेखन तथा आलोचनात्मक लेखन दोनों के लिए आज की जरूरत है।

जलतरंग

(मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के शैलेष मटियानी पुरस्कार तथा अंतर्राष्ट्रीय वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित)

संभवतः यह हिन्दी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसके आख्यान के केन्द्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी परंपरा अपने अनेक वादी, संवादी और विवादी स्वरों के साथ मौजूद है। भारतीय इतिहास के साथ संगीत में आये परिवर्तनों और संगीत के नवोन्मेष के बीच आन्तरिक रिश्तों की पड़ताल भी संतोष करते चलते हैं। उपन्यास के अध्यायों का विभाजन-आलाप, जोड, विलम्बित, द्रुत और झाला में किया गया है। यह विभाजन इसकी संरचना और अध्यायों की गद्य गति को भी एक हद तक तय करता है। उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा संगीत और एक बहुत भीतरी तल पर चलते प्रेम के बीच संवादी स्वर पर चलती प्रेम कथा भी है। देवाशीष और स्मृति के बीच यह जुगलबंदी सिर्फ अपने अपने साज पर बजते राग तक सीमित नहीं है, कहीं वह राग से बाहर आकर संबंधों तक अपना विस्तार कर लेती है। वस्तुतः देवाशीष ने जान लिया है कि संगीत कोई गणित नहीं है। राग का सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लेना ही काफी नहीं है भाव के पीछे छिपे रस तक पहुँचने के लिये राग में डूबना जरूरी है। स्मृति इसे पहले से ही जानती है। स्मृति की कई दुर्लभ और अलक्षित जानकारियों के साथ ही उपन्यास का बड़ा हिस्सा वस्तुतः शास्त्रीय संगीत के भीतर उतरने की तैयारी की यात्रा है। उपन्यास का अन्तिम हिस्सा संगीत और शोर के बीच का विवादी स्वर है। यह शोर एक तरह का नहीं है। यह शोर हमारी विकास की गलत अवधारणाओं, शिक्षा और पूरी सामाजिक राजनीतिक विद्रुप से पैदा हो रहा शोर है क्योंकि एक सुर से दूसरे सुर के बीच जाने का पुल कहीं टूट गया है और इसलिए संगीत की जगह शोर पैदा हो रहा है।

लेखक और प्रतिबद्धता

(टेरी इगल्टन और फ्रेडरिक जेमसन के निबंध)

आज के समय में मार्क्स और मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को समझने के लिए दो प्रमुख मार्क्सवादी आलोचकों टेरी इगल्टन और प्रेफडरिक जेम्सन के निबन्धों के अनुवाद इस किताब में शामिल किये गये हैं। किसी लेखक को अपना पक्ष और प्रतिबद्धता तय करने के लिए यह किताब एक आवश्यक कुंजी है।

मास्को डायरी

(वॉल्टर बेंजामिन और ओडिसस इलाइटिस के निबंध), (मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुऱाद पुरस्कार से सम्मानित)

इस पुस्तक में इतिहास, आधुनिकता, कला और तकनीक वेफ संस्वृफति से अन्तस्सम्बन्धों की विस्तृत विवेचना करने वाले विचारक वॉल्टर बेंजामिन तथा ग्रीस वेफ नोबल प्राप्त कवि ओडिसस इलाइटिस की रचनाओं का अनुवाद है। ये रचनाएँ संवेदनशीलता और रचनाकर्म तथा जीवन का उद्घाटन करती हैं।

भ्रमित आदमी के लिए एक किताब

(गांधीवादी दार्शनिक ई.एम.एफ. शूमाकर की किताब ‘गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड’ का हिंदी अनुवाद)

कला की संगत

(स्पंदन आलोचना सम्मान से सम्मानित)

कला की संगत’ में संतोष चौबे द्वारा लिखित आलोचना के संकलन शामिल हैं, जो कविता और कहानी पर साधिकार लिखे गये हैं। इन लेखों में एक ओर जहाँ वरिष्ठ रचनाकारों की रचनाओं पर विचार हैं, वहीं दूसरी ओर युवा और नये रचनाकारों की रचनाओं पर विस्तार से बात की गयी है।

अपने समय में

एक रचनाकार अपने समय को कैसे देखता, जीता और उसे रेखांकित करता है, यह इस किताब का मूल है। परम्परा और आधुनिकता, काव्य और विज्ञान, संस्कृति और षिक्षा जैसे विविध विषयों को इस किताब में सम्मिलत किया गया है।

परम्परा और आधुनिकता

'परम्परा और आधुनिकता' नामक मेरा यह निबंध -संग्रह, मेरे समय समय पर दिए गए व्याख्यानों, पत्र पत्रिकाओं में लिखे आलेखों और आज के समय के कुछ दार्शनिक सवालों पर प्रतिक्रियाओं का ऐसा संग्रह है जो 'हम कुहासे से घिर गए है जैसे फैशनेबल वाक्यों का प्रतिकार करता है' और सोच के कुछ ऐसे बिंदु विकसित करने का प्रयास करता है जहा हमे प्रकाश स्तम्भ खड़े मिले |

कहानी का रास्ता

मैं देखता हूँ क़ि कहानी का रास्ता उनकी कहानियो से होकर जाता है और उस पर चलते हुए वे अक्सर मेरे साथ होते है। शायद, मेरे भीतर। इस पुस्तक के सभी आलेख उन रास्तो की पहचान करते है। कुछ आलेखों में दुहराव भी है क्योकि वे स्वतंत्र आलेखों की तरह लिखे गये और मेरी मूल स्थापनाएं बदली नहीं। उम्मीद है की मित्र रचनाकार , पाठक एंव शोधार्थी इन्हे उपयोगी पाएंगे।

वनमाली समग्र: सृजन

‘वनमाली समग्र’ वेफ इस सृजन खंड में जगन्नाथ प्रसाद चौबे ‘वनमाली’ की कहानियाँ, व्यंग्य और गद्यगीत शामिल हैं। इस खंड में अजातशत्रा, विष्णु खरे, डॉ. कमला प्रसाद, डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी और प्रदीप चौबे वेफ उन पर वक्तव्य भी हैं जो वनमाली जी की ऐतिहासिकता को वर्तमान से जोड़कर उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं।

वनमाली समग्र: स्मृति

जगन्नाथ प्रसाद चौबे ‘वनमाली’ प्रेमचन्दयुगीन कथा समय वेफ एक महत्त्वपूर्ण कथाकार होने वेफ साथ ही वुफशल और बड़े शिक्षाविद् थे। शिक्षा वेफ क्षेत्रा में उन्होंने कई नवाचार किये। उनवेफ शिष्यों द्वारा उन पर लिखे गये आलेखों को इस स्मृति खंड में शामिल किया गया है। ये लेख वनमाली जी वेफ बहुप्रातिभ व्यक्तित्व को पाठक वेफ सम्मुख रखते हैं।

सम्पूर्ण कहानियाँ: जगन्नाथ प्रसाद चौबे ‘वनमाली’

चालिश से साठ के दसक के बीच 'वनमाली' हिंदी के कथा जगत के एक महत्त्वपूर्ण हस्ताकछर थे 1934 में उनकी पहली कहानी 'जिल्दसाज' कोलकत्ता से निकलने वाले 'विश्वमित्र' मासिक में छपी और उसके बाद लगभग पच्चीस वर्षो तक वे प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं 'सरस्वती' कहानी विस्वमित्र, विशाल भारत लोकमित्र, आदि में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे

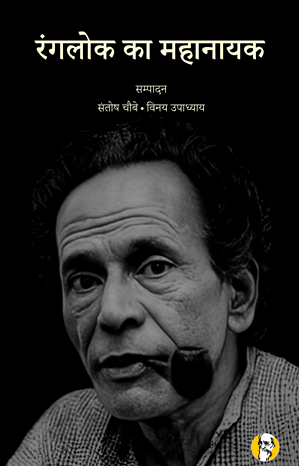

रंगलोक का महानायक

"भारत की संस्कृति के भाल पर मटियारा रंग-तिलक करने वाले यायावर हबीब तनवीर अपने तमाम धूप-छाँही मन्ज़रों का लेखा-जोखा वक़्त के हवाले छोड़ इस असार संसार को अलविदा कह चुके हैं। जीवित होते, तो आज एक सौ एक बरस के होते, लेकिन उम्र के इस आँकड़े से परे कहीं अधिक 'अपने होने' को साबित करती हैं हबीब तनवीर जैसी हस्तियाँ। सपनों से भरे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। उनका उत्साह और उपलब्धियों का शिखर उनकी उमर से काफ़ी बड़ा और ऊँचा होता है। 'लार्जन देन लाईफ' का जुमला ऐसी ही जुनूनी और ज़िद भरी शख़्सियतों के लिए मौजूँ है। मेरी ख़ाक, इन फिज़ाओं में उड़ा दो... इन्हीं आवारा हवाओं में तो पनपी थी मेरी यह ख़ाक....... अपनी मिट्टी, अपने वजूद और अपनी बावरी इच्छाओं पर इस बेसाख़्ता मोहब्बत के साथ ज़िन्दगी गुज़र करने वाले हबीब तनवीर की यादों का महकता गुलदान है यह किताब।"

शब्द, ध्वनि और दृश्य

(ग्यारह रचनाकारों से संवाद)

शब्द, ध्वनि और दृष्य में अपने समय में सृजनषील ग्यारह प्रमुख रचनाकारों से संवाद संकलित हैं, जिनका सम्पादन किया है संतोष चौबे ने। यह पुस्तक वस्तुतः वनमाली कथासम्मान के अवसर पर आयोजित विभिन्न वैचारिक संगोष्ठियों का दस्तावेजीकरण है, जिनमें रवीन्द्र कालिया, ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, धनंजय वर्मा, मंगलेष डबराल, नरेष सक्सेना, राजेष जोषी, विभूति नारायण राय, संतोष चौबे, लीलाधर मंडलोई तथा भगवानदास मोरवाल से मुकेष वर्मा, महेन्द्र गगन, शषांक, संतोष चौबे, बलराम गुमास्ता, अरुणेष शुक्ल, विनय उपाध्याय, प्रदीप जिलवाने, मोहन सगोरिया, उर्मिला षिरीष, रेखा कस्तवार जैसे रचनाकारों ने बातचीत की है।

A Journey In Time-1

‘A Journey in Time’ is an anthology of Hindi Short Stories. The stories of this anthology are not only the genuine presentations of their times, soceity and its internal struggles, they also are an objective evaluation of the colonial understanding and thinking and also are an objective assessment of the vision analyzing and underlining today’s post-modernistic changes occurring in the soceity. The anthology encompasses works of writers spanning approximately a century and a quarter, ranging from Chandradhar Sharma Guleri and Premchand to the latest Hindi short story writers.

A Journey In Time-2

‘A Journey in Time’ is an anthology of Hindi Short Stories. The stories of this anthology are not only the genuine presentations of their times, soceity and its internal struggles, they also are an objective evaluation of the colonial understanding and thinking and also are an objective assessment of the vision analyzing and underlining today’s post-modernistic changes occurring in the soceity. The anthology encompasses works of writers spanning approximately a century and a quarter, ranging from Chandradhar Sharma Guleri and Premchand to the latest Hindi short story writers.

खंड-1 - कथा विरासत

‘Katha Madhya Pradesh’, a mammoth compilation of selected Hindi stories penned by authors from Madhya Pradesh from Independence to date was released here on Monday at Bharat Bhavan. It is noteworthy here that Vice-Chancellor of AISECT University and author Santosh Chaubey has edited the 2200-page document.

खंड-2 - समकालीन कहानी-1

‘Katha Madhya Pradesh’, a mammoth compilation of selected Hindi stories penned by authors from Madhya Pradesh from Independence to date was released here on Monday at Bharat Bhavan. It is noteworthy here that Vice-Chancellor of AISECT University and author Santosh Chaubey has edited the 2200-page document.

खंड-3 - समकालीन कहानी-2

‘Katha Madhya Pradesh’, a mammoth compilation of selected Hindi stories penned by authors from Madhya Pradesh from Independence to date was released here on Monday at Bharat Bhavan. It is noteworthy here that Vice-Chancellor of AISECT University and author Santosh Chaubey has edited the 2200-page document.

खंड-4 - समकालीन कहानी-3

‘Katha Madhya Pradesh’, a mammoth compilation of selected Hindi stories penned by authors from Madhya Pradesh from Independence to date was released here on Monday at Bharat Bhavan. It is noteworthy here that Vice-Chancellor of AISECT University and author Santosh Chaubey has edited the 2200-page document.

खंड-5 - युवा कहानी-1

‘Katha Madhya Pradesh’, a mammoth compilation of selected Hindi stories penned by authors from Madhya Pradesh from Independence to date was released here on Monday at Bharat Bhavan. It is noteworthy here that Vice-Chancellor of AISECT University and author Santosh Chaubey has edited the 2200-page document.

खंड-6 - युवा कहानी-2

‘Katha Madhya Pradesh’, a mammoth compilation of selected Hindi stories penned by authors from Madhya Pradesh from Independence to date was released here on Monday at Bharat Bhavan. It is noteworthy here that Vice-Chancellor of AISECT University and author Santosh Chaubey has edited the 2200-page document.

कथादेश - खण्ड 1 धरोहर

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड 2 प्रेमचंदोत्तर कहानी-1

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड 3 प्रेमचंदोत्तर कहानी-2

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-4 नई कहानी 1

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-5 नई कहानी 2

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-6 साठोत्तरी कहानी 1

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथा देश - खण्ड-7 साठोत्तरी कहानी 2

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-8 समकालीन कहानी 1

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-9 समकालीन कहानी 2

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-10 समकालीन कहानी 3

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-11 समकालीन कहानी 4

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-12 समकालीन कहानी 5

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-13 समकालीन कहानी 6

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-14 समकालीन कहानी 7

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-15 युवा कहानी 1

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-16 युवा कहानी 2

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-17 युवा कहानी 3

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

कथादेश - खण्ड-18 युवा कहानी 4

लगभग सवा सौ साल के परिदृश्य में लिखी गयीं कहानियों में से 650 प्रतिनिधि कहानियों को जिल्दबन्द करता यह बृहद् कथाकोश 18 खंडों में विभाजित है। हमारा यह प्रयास है कि इसमें उन कहानियों का सम्मेलन अवश्य हो, जिन्होंने काल-चेतना के साथ अपना रचनात्मक सामंजस्य स्थापित करते हुए नवीन सौन्दर्याभिरुचियों का सृजन किया। साथ ही, कहानी की सम्पूर्ण विकास-यात्रा का सांगोपांग रेखांकन व निरीक्षण करते 75 से अध्कि आलोचनात्मक आलेखों तथा संकलित प्रत्येक कहानी पर स्वतन्त्रा टिप्पणियों को भी संगृहीत किया गया है जो पाठक की दृष्टिभंगिमा का समुचित निर्देशन करेंगे। प्रत्येक खंड अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध है। पाठक चाहें तो इन्हें स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी पढ़ सकते हैं। क्रमवार अध्ययन हिन्दी कहानी की प्रांजल विरासत का आज के पाठक से अवश्य ही साक्षात् करवा सवेफगा। इसकी उपयोगिता कहानी के शोधार्थियों के लिए तो है ही, कथा-रस के सामान्य आस्वादकों के लिए भी है।

विज्ञान कविता कोश खंड-1 - प्रश्न उपस्थित नित्य नए

कविता और विज्ञान में एक चीज सामान है जिज्ञासा और आश्चर्य कविता मनुष्य और धरती के बारे में जिज्ञासा जन्य उत्साह के साथ सुरु होता है और एक आश्चर्य मिश्रित उल्लास के साथ समाप्त उसके निष्कर्ष मानव मन को भी भीतर से प्रकाशित क्र सकते है उसके संवेदनात्मक धरातल को मजबूत कर सकते है जहा वह सामान्य रूप से नहीं जाता कवित मनुष्य के अन्तः तल तक पहुंचने की प्रक्रिया है और यह करते हुए वह धरती पर जीवन उत्सव मानती है,

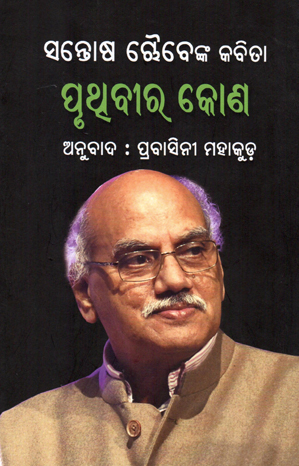

विज्ञान कविता कोश खंड-2 - पृथ्वी खोजती हो अपना होना

कविता और विज्ञान में एक चीज सामान है जिज्ञासा और आश्चर्य कविता मनुष्य और धरती के बारे में जिज्ञासा जन्य उत्साह के साथ सुरु होता है और एक आश्चर्य मिश्रित उल्लास के साथ समाप्त उसके निष्कर्ष मानव मन को भी भीतर से प्रकाशित क्र सकते है उसके संवेदनात्मक धरातल को मजबूत कर सकते है जहा वह सामान्य रूप से नहीं जाता कवित मनुष्य के अन्तः तल तक पहुंचने की प्रक्रिया है और यह करते हुए वह धरती पर जीवन उत्सव मानती है ,

संगत

संपादक - मोहन सगोरिया (उपन्यास ‘जलतरंग’ पर समीक्षात्मक अवलोकन)

संतोष चौबे द्वारा लिखित उपन्यास ‘जलतरंग’ की महत्ता को रेखांकित करती है। यह कृति इस बात की ताकीद करती है कि यह उपन्यास महत्वपूर्ण और जरूरी क्यों है। प्रस्तुत किताब इस जानकारी के सफे खोलने की कुंजी है जिससे गुजरकर यह विचार आता है कि सुरों की गाथा होने के साथ-साथ उक्त उपन्यास अस्मिता के रक्षण की महागाथा क्यों है

सह-मत

संपादक - मुकेश वर्मा/कुणाल सिंह (सपनों की दुनिया में ब्लैकहोल पर केन्द्रित विमर्श)

संतोष चौबे हिंदी के एक विरल रचना कार है | उनकी रचनाओं को देखते हुए सहज ही इस निष्कर्ष पर पंहुचा जा सख्त है की इनमे समय समय पर न सिर्फ अपने समकाल की रूढ़िबद्ध परिपाठियों को तोड़ने का माददा दीखता है बल्कि अपने तरीके से उसे पुनः संस्कारित और आवयश्कतानुरूप पुननराव करने का संकल्प भी लक्षित होता है .

हम भी होते काश कबूतर।

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

पंख मेरे होते काश।

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

उड़न खटोला

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

रंगों के गीत

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

धरती पे तारे

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

तितली

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

धीरे से मुस्काती चिड़िया

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

तारे

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

बड़े सवेरे सूरज आया

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

लाल टमाटर

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

कई रंगों की एक कहानी

यह बाल कविता कोष ग्यारह खंडो में सयोजित है कई रंगो की एक कहानी, बड़े सबेरे सूरज आया, लाल टमाटर, धीरे से मुस्कुराती चिड़िया, तारे, धरती पे तारे, पंख मेरे भी होते काश, उड़न खटोला, हम भी होते काश कबूतर, तितली, रंगो के गीत। नमक इन खंडो में हरियोध जैसे अत्यंत वरिस्ट कविओं से लेकर यश मालवीय जैसे नवगीतकारो द्वारा लिखी बाल कविताये शामिल है। इनमे रंग भी है और सुगंध भी, प्रकृति है और पशु पक्षी भी, और पवन भी बालक भी है, और बृद्ध भी, सेन्स भी नॉनसेन्स भी, लय भी है, अटपटी बानी भी है, इस तरह इनमे जीवन अपनी अपनी समग्रता के साथ उपस्थित है। कई गीत स्वयं बच्चों के द्वारा लिखे गए है।

खनिज और मानव

आज किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपलब्धता परम आवश्यक है. जिस देश में विभिन्न प्रकार के खनिज भण्डार पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध रहते हैं, वहां विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने हेतु संतोषजनक पृष्ठभूमि तैयार मिलती है. उद्योगों के विकास के फलस्वरूप उस देश के लोगों को रोज़ी-रोटी प्राप्त होती है तथा बेरोज़गारी तथा गरीबी को दूर रखने में सहायता मिलती है. यह आवश्यक है कि किसी भी देश के लोगों को उनकी भाषा में खनिजों की खोज की विधियों, उनके गुणों एवं लक्षणों तथा उपयोगों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में अधिकांश लोगों द्धारा प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा हिंदी में 'खनिज और मानव' नामक पुस्तक की रचना की गई है.

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम द्रुतगामी गति से देश के कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करता जा रहा है तथा देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. प्रस्तुत पुस्तक 'भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम' उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सभी पहलुओं को शामिल करती है. पुस्तक में कुल 16 अध्याय हैं तथा यह पुस्तक पाठक गणों को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विकास में इसके योगदानों को जानने और समझने में मददगार होगी.

जल संरक्षण

देश के कई राज्यों में जल संचयन की पुरातन परंपरा रही है, विशेषकर राजस्थान प्रदेश तो इसका ज्वलंत उदाहरण है. वर्तमान में जल का समुचित प्रबंधन ही हमारी सभ्यता को जीवित रख सकता है. जल जैसे ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण विषय पर जब तक इसके उपभोक्ताओं को यथेष्ट जानकारी अपनी मातृभाषा में नहीं मिलती, तब तक अपेक्षित लाभ की आकांक्षा भी नहीं की जा सकती है. इस पुस्तक में वर्णित जल प्रबंधन विषय जानकारी से जनसाधारण, विद्यार्थी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, अभियंता, जल नियोजक एवं प्राधिकारी अवश्य लाभान्वित होंगे.

भूमि संरक्षण

सभ्यता के प्रथम प्रभात से ही मिटटी का उपयोग खेती करने के लिए होता रहा है और आगे भी होना है. इसलिए मिटटी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. निरंतर बढ़ती जनसंख्या को भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की क्षमता बहुत-कुछ मिटटी के अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर है. प्रस्तुत पुस्तक लोगों को भूमि/मृदा के महत्त्व, इसकी उत्पत्ति, मृदा-उर्वरता तथा उत्पादकता, मृदा-सर्वेक्षण, मृदा-क्षरण, मृदा-प्रदूषण, मृदा-प्रदूषण नियंत्रण व् प्रबंधन तथा भूमि-संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है.

पर्यावरण: दशा एवं दिशा

आज विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें पर्यावरण की समस्या सबसे ज्वलंत है. दुनिया का शायद ही कोई देश हो, जहां का पर्यावरण अपने मूल स्वरुप को खो न चुका हो. प्रकृति की मार नाना रूपों में प्रकट हो रही हैं. प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ज़रुरत से ज़्यादा उपभोग, संरक्षण की घटती प्रवृति, सबके लिए मानव ही ज़िम्मेदार है. प्रस्तुत पुस्तक में पर्यावरण की दशा और उसके समाधान की दिशा के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गए है. प्रकृति हमारी संरक्षक है, हम सिर्फ़ दोहन करें यह ठीक नहीं है. प्रकृति का कोप हमारे लिए कहर बन कर टूट पड़े उसके पहले ही सचेत हो जाने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारी आगामी पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा. आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक आपको पर्यावरण के प्रति सचेत और सचेष्ट करने में मददगार सिद्ध होगी.

वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोत

आज हमारे जीवन में ऊर्जा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है. ऊर्जा के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. हमें हर क्षेत्र में हर पल ऊर्जा के किसी न किसी रूप की आवश्यकता पड़ती रहती है. प्रस्तुत पुस्तक में हम ऊर्जा के इन्हीं वैकल्पिक स्त्रोतों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं. इस पुस्तक का एक अन्य उद्देश्य है लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा करना कि प्रकृति ने हमें जो असंख्य ऊर्जा स्त्रोत प्रदान किए हैं उनका हम किस प्रकार से साद इस्तेमाल करें एवं संरक्षण के प्रति जागरूक हो जाएं.

प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन

प्रस्तुत पुस्तिका में जन-सामान्य को, विशेष रूप से देश की नई पीढ़ी को, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों की संक्षिप्त किन्तु सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया गया है. यह जानकारी हमें अपने देश पर गर्व करने में तो सहायक होगी ही, प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनिकी उपलब्धियों की खोज के लिए भी प्रेरित कर सकेगी. पुस्तक में दी गई जानकारी यत्र-तत्र-सर्वत्र से जुटाई गई है.

इलेक्ट्रॉनिकी आधारित सामरिक सुरक्षा तकनीक

आज इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग सुरक्षा के सभी आयामों में हो रहा है. निजी सुरक्षा हो, अपने आवास अथवा वाहनों की सुरक्षा हो, आर्थिक, व्यापारिक अथवा बैंकिंग की सुरक्षा हो, या फिर सामरिक सुरक्षा हो, सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. इलेक्ट्रॉनिकी आधारित सुरक्षा स्वयं में एक बहुत व्यापक विषय है और इसके प्रत्येक आयाम में बड़ी-बड़ी पोथियाँ लिखी जा सकती हैं. इस पुस्तक में हम केवल सामरिक सुरक्षा के विषय में जानेंगे. सामरिक सुरक्षा, अर्थात अपने देश को युद्ध एवं शान्ति के समय क्षत्रु एवं आतंकवादियों के कुचक्रों से सुरक्षित रखना.

जैव विविधता संरक्षण

यह पुस्तक पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरुप और इसके संरक्षण कि आवश्यकता के मूल विचार पर केंद्रित है. पाठक को इस पुस्तक द्धारा जैवविविधता कि संकल्पना, इसके संरक्षण कि दिशा में राष्ट्रिय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, रेड डाटा बुक, IUCN कि भूमिका से सम्बंधित सहायक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है. अनेक स्त्रोतों से इस पुस्तक के सन्दर्भ में उपयोगी विचार बिंदु लिए गए हैं.

दूरसंचार

इस पुस्तक में उन सभी संचार माध्यमों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है जिन्होनें मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अथवा वे मील का पत्थर साबित हुए हैं. प्राचीन समय के कुछ संचार माध्यम, हो सकता है हमें आज काफ़ी छोटे लगें लेकिन उस समय उनकी भूमिका व् उपयोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण थी. इस पुस्तक को दस अध्यायों में बांटा गया है. इनमें मनुष्य के आरंभिक दौर में प्रयुक्त होने वाले संचार माध्यमों से लेकर आधुनिक संचार माध्यमों तक कि जानकारी दी गई है. पुस्तक में सरल व् आम बोलचाल की भाषा में इन विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है.

भौतिकी की विकास यात्रा

आज भौतिकी, जीवन की उत्पत्ति (origin of life) और चेतना (consciousness) के मायने जानने के लिए अधीर है. आज होमियोपैथी (homeopathy) एक सफल चिकित्सा पद्धति मानी जा रही है. लेकिन इसके पीछे छिपे विज्ञान की समझ विज्ञानियों को नहीं है. क्या इस रहस्य्मय पैथी में एक और क्रांति के बीज छिपे हैं? मनोविज्ञान और भौतिकी का आपस में जुड़ना कई नए रहस्यों को उद्घाटित कर सकता है. आने वाला समय भौतिकी को अकल्पनीय ऊंचाइयों को छूता हुआ देखेगा.

नैनोटेक्नोलाजी: छिपी संभावनाएं

नैनो टेक्नोलॉजी में असीम संभावनाएं छिपी हैं. उपभोक्ता वस्तुओं, पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी से लेकर चिकित्सा विज्ञान तक नैनो टेक्नोलॉजी के बहुविध अनुप्रयोग हैं. लेकिन असीम संभावनाओं भरी नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ नकारात्मक पहलुओं के बारे में भी वैज्ञानिकों ने ध्यान आकर्षित किया है. अतः नैनो टेक्नोलॉजी के संभावित खतरों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. प्रस्तुत पुस्तक में नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलुओं एवं उसके बहुविध अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की गई है.

हमारे दैनिक जीवन में अंतरिक्ष

जब भी हम अंतरिक्ष अथवा अंतरित अन्वेषण की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक महंगा कार्य घूम जाता है जिसमें अनेक मिलियन और बिलियन डालर खर्चे की बात होती है. लेकिन यह बात शायद सच नहीं है जिसका कारण यह है कि सामान्य मानव इस बात के प्रति जागरूक नहीं है कि अंतरिक्ष ने मानव समाज को किस प्रकार लाभान्वित किया है. यह सच है कि अंतरिक्ष अन्वेषण एक महंगा कार्य है और अभी यह कार्य कार्यान्वयन के दौर से गुज़र रहा है लेकिन इतने सीमित समय में अंतरिक्ष अन्वेषण कि तकनीकों ने मानव समाज की जीवन-शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन और सुधार ला दिए हैं.

वैश्विक तापन

दीर्घकालीन सतत विकास के लिए वैश्विक तापन की समस्या का यथाशीघ्र समाधान करना अत्यंत आवश्यक है. इस दिशा में हमें तात्कालिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती को सुनिश्चित करना होगा. व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपनी जीवन-शैली में परिवर्तन लाकर सुख-सुविधा के सामानों में कमी करने की आवश्यकता है. वैश्विक तापन की समस्या से घबराने के बजाय सार्थक पहल करने की एवं आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है.

ई-वेस्ट प्रबंधन

बचपन में प्रायमरी कक्षा में हमें पढ़ाया जाता था कि भारतीय उपमहाद्धीप में दो-दो माह चलने वाली 6 ऋतुएं होती हैं, ये थीं: ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद, हेमंत, और बसंत. लेकिन आजकल सर्दी और गर्मी नाम कि दो ऋतुएं ही महसूस होती हैं. उनमें भी 10 महीने गर्मी और 2 महीने सर्दी के होते हैं. इन्हीं में कुछ दिन वर्षा भी हो जाती है, कभी गर्मी बढ़ जाती है, कभी सर्दी बढ़ जाती है. कहने का तात्पर्य यह है कि ऋतुओं का संतुलन बिगड़ गया है. इसके पीछे कारण क्या हैं?

न्यूट्रिनों की दुनिया

प्रस्तुत पुस्तक में न्युट्रीनो की दुनिया की विस्तार से चर्चा की गई है. इसमें न्युट्रीनो की भविष्यवाणी से लगा कर इसकी खोज यात्रा का वृतांत रोचक भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है. पुस्तक में जिन चित्रों का समावेश किया गया है, उन्हें विभिन्न वेबसाइट से प्राप्त किया गया है.

भोजवैटलैंड: भोपाल ताल

जल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब तक जनभाषा में जानकारी नहीं दी जाती तब तक जन साधारण से अपेक्षित लाभ की आशा नहीं की जा सकती. इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए 'भोज वैटलैंड: भोपाल ताल' नामक यह कृति राष्ट्रभाषा हिंदी में आपके हाथों में, आदर पूर्वक सौंपते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है. जल के महत्वपूर्ण स्त्रोत भोज वैटलैंड अर्थात भोपाल के तालाब के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पक्षों से अवगत कराने का प्रयास प्रस्तुत कृति के माध्यम से किया गया है.

महासागर: जीवन के आधार

असल में धरती को जीवनदायी बनाए रखने के लिए प्राकृतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना आवश्यक हो गया है. सदियों से भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति नैतिक कर्तव्य का आधार, पाश्चात्य संस्कृति की तरह उपभोक्तावादी न होकर स्वाभाविक और सहज रहा है. जो सदैव प्राकृतिक संसाधनों के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के साथ ही उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करता है. इस पुस्तक के द्धारा विभिन्न महासागरों की विशेषताओं की संक्षिप्त जानकारी के साथ पृथ्वी गृह को सुन्दर और जीवनदायी गृह बनाए रखने में इनकी भूमिका से अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है. यह पुस्तक पाठकों को महासागरों के अनोखेपन से परिचित कराने के साथ ही महासागरों एवं सागरों को प्रदूषणरहित बनाए रखने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक प्रयास है.

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति

सांख्य दर्शन तो मानो, ब्रम्हाण्ड के रहस्यों को समझने की दिशा में 'मील का पत्थर' है. इसी दर्शन के मूल सूत्र, जिसकी चर्चा अध्याय- 7 में की गई है, प्रस्तुत पुस्तक का आधार है. यह पुस्तक उन विद्यार्थियों और सुधि पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जिनका विज्ञान से मात्र परिचय है और जिन्हें ब्रम्हाण्ड को जानने की जिज्ञासा है.

सूक्ष्म जीव विज्ञान

एक सूक्ष्म विज्ञानी को कई जैविक विषयों के साथ-साथ सभी प्रमुख सूक्ष्मजीवों (वायरस, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, और प्रोटोजोआ) के पृथक्करण, शुद्धि, रखरखाव में शामिल और लाभकारी गतिविधियों के लिए उनके प्रयोगों में शामिल तकनीकी से परिचित होना चाहिए इसके लिए नए छात्रों और आम आदमी की रूचि पर ध्यान केंद्रित करने से पहले विषय के आधारभूत परिचय की ज़रुरत है. यह पुस्तक सूक्ष्म जीव विज्ञान के सभी प्रमुख क्षेत्रों का आधारभूत ज्ञान एवं एक संतुलित परिचय देगी.

भारत में विज्ञान एवं विज्ञान संचार की परंपरा

मज़े की बात है की न केवल वेदों में विज्ञान है वरन उसका धर्म से जोड़ती हुई घटनाओं के रूप में वर्णन भी किया गया है - जो विज्ञान संचार के उत्तम और प्राचीनतम उदाहरण हैं, जो यह भी सिद्ध करते हैं कि हमारे धर्म एवं विज्ञान में प्रारम्भ से ही सामंजस्य है. इस पुस्तक में विज्ञान तथा विज्ञान संचार के विभिन्न आयामों को विभिन्न दृष्टियों से प्रस्तुत किया गया है. अनेक लेखों में कुछ कुछ सामग्री दुहराई गई है, ताकि प्रत्येक लेख यथा संभव स्वतंत्र रूप से पढ़ा जा सके. पाठकों से निवेदन है कि वे भारत की विज्ञान तथा विज्ञान संचार परंपरा को आगे बढ़ाएं, और इन निबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया देने की कृपा करें.

सेहत और हम

इस पुस्तक 'सेहत और हम' को लिखने का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को स्वास्थ्य के महत्व, विभिन्न रोगों (संचारी, असंचारी या जीवन-शैली से सम्बद्ध रोग, मानसिक रोग और पशुओं से होने वाले रोग) के सामान्य स्वरूपों तथा उनके कारण आदि के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक परिचय स्थापित कराना और उन्हें जागरूक बनाना है. एलर्जी, मादक द्रव्य व्यसन, प्रोटीन कि कमी, एनीमिया और बुढ़ापे से जुड़े रोगों पर अलग-अलग अध्यायों के अंतर्गत चर्चा कि गई है. भारत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कि समृद्ध विरासत (आयुर्वेद) के बारे में एक अलग अध्याय में बात कि गई है.

रसोई विज्ञान

रसोई, विज्ञान प्रशिक्षण का एक अदभुत एवं रोचक साधन है. रसोई को एक प्रयोगशाला कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी. रसोई में काम करने वाली महिलाएं विज्ञान के सिद्धांतों से भले ही अनभिज्ञ हो परन्तु उन्हें hit and trial से काफी ज्ञान है. यह पुस्तक एक गृहिणी, आरती के पात्र द्धारा हमें रसोई के उपकरणों का बदलते रूप और इसके पीछे के विज्ञान की जानकारी देगी. रसोई की प्रतिदिन की प्रक्रियाएं और इनसे विज्ञान में रूचि पैदा करना इस पुस्तक का उद्देश्य है. यह पुस्तक सभी गृहणियों को समर्पित है, जो वैज्ञानिक शब्दकोष की जानकारी के अभाव में भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं. प्रतिदिन रसोई में वह नए प्रयोग करती है.

ह्यूमन ट्रांसमिशन एवं अन्य विज्ञान कथाएँ

जिस प्रकार विज्ञान तर्कों के सहारे चलता है, उसी प्रकार विज्ञान कथा भी तर्कों के सहारे आगे बढ़ती है. रचनाकार जिस तथ्य/सिद्धांत के सहारे अपनी कथावस्तु को आगे बढ़ाता है, वह तार्किकता कि दॄष्टि से खरा उतरना चाहिए. विज्ञान कथाकार से यह अपेक्षा कि जाती है कि उसे वर्तमान तक ज्ञात/मान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का सम्यक ज्ञान होगा और वह अपनी रचनाओं में उनका उल्लंघन नहीं होने देगा. यदि वह अपनी किसी रचना में ज्ञात नियम को तोड़ता भी है, तो इसके कारण और नए नियम के समर्थन में यथावश्यक दलील इसके साथ प्रस्तुत करनी चाहिए. इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर, यह पांचवी पुस्तक है, जिसमें नौ बाल विज्ञान कथाएँ एवं एक लघु बाल उपन्यास (ह्यूमन ट्रांसमिशन) सम्मिलित हैं.

मध्यप्रदेश की विज्ञान संचार यात्रा

भारत सरकार ने पहली बार 1982 में विज्ञान संचार की एक संस्था स्थापित कर एक छोटी-सी लकीर बनाई थी, जिसे आगे चलकर राज्यों की विज्ञान परिषदों ने लंबा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वस्तुतः संचार यात्रा अपने शुरूआती दौर में चुनौतीपूर्ण दौर से गुज़री है, परन्तु विज्ञानप्रेमी व्यक्तियों और संस्थाओं की सक्रीय सहभागिता से यह यात्रा सतत जारी है. पुस्तक में सम्मिलित विज्ञान संचारकों के बारे में दी गई जानकारी अति संक्षेप में है. यह अंतिम नहीं है. इस कार्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग मिला है.

हिन्दी विज्ञान लेखन: भूत

विज्ञान लेखन का अर्थ है विज्ञान विषयक जानकारी को लिखित रूप प्रदान करना, यानी उसे लिपिबद्ध करना. इस सन्दर्भ में कुछ जिज्ञासाएँ होनी स्वाभाविक हैं - यथा विज्ञान लेखन का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ? उसका स्वरुप क्या था? इसमें किन किन लेखकों ने हाथ बँटाया? वर्तमान में विज्ञान लेखन कि स्थिति क्या है? और भविष्य में इसका क्या स्वरूप होगा? भारत बहुभाषाई देश है जिसमें हिंदी बहुत बड़े जनसमूह की भाषा है और उसे राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हुआ है. हिंदी के पूर्व देश में संस्कृत भाषा का प्रचलन था इसलिए ज्ञान-विज्ञान विषयक सारी प्राचीन जानकारी संस्कृत ग्रंथों में मिलती है. हिंदी बहुत बाद में विज्ञान लेखन की भाषा बनी. इसलिए हिंदी में विज्ञान लेखन विषय काफी उलझा हुआ है जिसे समझने-समझाने कि आवश्यकता है.

दैनिक जीवन में रसायन

रसायन के क्षेत्र और महत्व को यदि आँका जाय तो हम कहेंगे रसायन-विज्ञान उन द्रव्यों का अनुसंधान करता है जिसके द्धारा ब्रह्माण्ड बना है. इसके अतिरिक्त, प्रकृति के प्रभाव से विभिन्न पदार्थ निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं. जैसे, लोह में जंग लग जाती है, लकड़ी सड़ जाती है, आदि अनगिनत परिवर्तन होते रहते हैं. रसायन का कार्य है इन समस्त परिवर्तनों की खोज करना. द्रव्य से सम्बंधित इन सभी अनुसंधानों के फलस्वरूप रसायनज्ञों ने आज यह जान लिया है कि किस तरह धातुएँ खनिजों से प्राप्त की जा सकती हैं तथा कैसे प्रकृति में मिलने वाले पदार्थों को हज़ारों नए पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है.

आज विश्वस्तरीय जलवायु परिवर्तन से सम्पूर्ण विश्व चिंतित है, शहरों के तेज़ गति से फैलाव से उसका असर और गहरा हो रहा है. जलवायु परिवर्तन से सागर के किनारों पर बसे महानगरों में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, ऋतु में बदलाव के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तथा महासागरीय जल-स्तर में वृद्धि हो रही है. प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन लोगों को जलवायु परिवर्तन से परिचित कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है. पुस्तक में जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है.

ग्रीन बेबी

प्रस्तुत 'ग्रीन बेबी' एक वैज्ञानिक उपन्यास है. इसमें मानव की मशीनों पर अतिनिर्भरता का दुष्परिणाम दिखाने का प्रयास किया है. सर्वविदित तथ्य है कि हमारे सौरमण्डल के ग्रहों-उपग्रहों में पृथ्वी को छोड़ कर कहीं भी जीवन के लिए उपयुक्त परिस्तिथियाँ नहीं हैं. मात्र मंगल गृह ही ऐसा है जो कई मामलों में पृथ्वी से मिलता-जुलता है. इसलिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक भविष्य में मंगल पर बस्ती बसाने का सपना देख रहे हैं. यदि ऐसा हुआ भी तो प्रारम्भ में वहां मानव कम, रोबोट ही अधिक रहेंगे. ये रोबोट आदमी की तरह चलने, फिरने और बोलने में तो सक्षम होंगे ही, साथ-साथ उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कृत्रिम मस्तिष्क से युक्त होंगे और सोचने-विचारने तथा निर्णय लेने में भी सक्षम होंगे.

फॉरेंसिक साइंस

फॉरेंसिक साइंस लॉ-एनफोर्समेंट का वह अनिवार्य भाग है जहां पर विज्ञान और अपराधों का हल होना आपस में मिलते हैं. अब जैसे-जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, फॉरेंसिक साइंस कि क्षमता/शक्ति बढ़ती गई है. पहले जहाँ पहचान हेतु रक्त का एक धब्बा आवश्यक था वहीँ अब डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग जैसी उन्नत तकनीक से सुई के नुकीले सिरे के बराबर धब्बा भी पहचान सुनिश्चित कर देता है. यह पुस्तक फॉरेंसिक साइंस के इन्हीं अबूझ रहस्यों को स्पष्ट करने और आमजन तक पहुँचाने का एक प्रयास है.

सर्वशास्त्र शिरोमणि गणित

गणित मानव मस्तिष्क धरा की प्राचीनतम गवाह एवं प्रमाण है. दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जहां जाने या अनजाने गणित का उपयोग न हो रहा हो. ऐसे में गणित और इस शास्त्र के विभिन्न प्रकार के उपयोगों का छोटा सा एवं सरल रूप यहां प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है. इस पुस्तक को लिखते समय यह ध्यान देने का प्रयत्न किया गया है कि लक्ष्य पाठक समूह के प्रत्येक वर्ग को उनके उपयोग, प्रेरणा और गणितीय आनंद के लिए कुछ न कुछ मिल सके. नौ अध्यायों में विभक्त यह पुस्तक गणित के महत्त्व को बताते हुए अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, समुच्चय सिद्धांत, जुए कि गणित (प्रायिकता), मानव विनाश कि गणित के साथ भूगोल में गणित और काव्य में गणित के आधारभूत योगदान का परिचय कराती है.

आइए लिनक्स सीखें

यह पुस्तक आपको आपके कंप्यूटर पर लीनिक्स स्थापित करने व् चलने तथा लीनिक्स के बहुत सारे अनुप्रयोगों के बारे में समुचित जानकारी प्रदान करेगी. प्रश्नोत्तर रूप में लिखी गई इस पुस्तक में प्रचुर मात्रा में स्क्रीन शॉट का प्रयोग किया गया है जिससे की सीखने में कोई कठिनाई महसूस न हो. कई लोगों को अभी भी यही लगता है की लीनिक्स मुश्किल है या कि सिर्फ़ विशेषज्ञ ही इस तंत्र पर महारत हासिल कर सकते हैं. यह पुस्तक लीनिक्स और उससे सम्बंधित चीज़ों और समस्याओं - मसलन लीनिक्स में हिंदी कैसे सेट करें?, हिंदी में काम कैसे करें?, इस पर भी ध्यान केंद्रित करती है.

हम क्या समझते हैं?

जब यह पुस्तिका मुद्रित हो रही थी तभी हवाई-द्धीप स्थित प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि अपनी 'आकाश-गंगा' के निकट स्थित गैलेक्सियों के झुण्ड, कोमा-क्लस्टर, में 850 से अधिक ऐसी अत्याधुनिक धुंधली गैलेक्सियों की खोज हुई है जो लगभग अदृश्य हैं. वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह पदार्थ के एक नए रूप का परिणाम है जिसे डार्क-मैटर कहा जाता है. यह लघु पुस्तिका, इनका एक लोकोपयोगी वर्णन, एक झलक, देने का प्रयास है.

सौन्दर्य प्रसाधनों का रसायन विज्ञान

स्वास्थ्य एवं सौंदर्य की दृष्टी से विविध सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग तभी लाभप्रद हो सकता है जब उन्हें देश, पर्यावरण एवं मौसम की भिन्न-भिन्न्न अवस्थाओं और व्यक्तिगत एलर्जी का समुचित ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाया जाए. इस पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों की योग रचनाओं (formulations) तथा उनमें उपस्थित विभिन्न रासायनिक यौगिकों एवं प्राकृतिक पदार्थों के बारे में अवगत कराना है, जिससे पूर्ण जानकारी होने से वे अपने लिए सही सौंदर्य प्रसाधन का चुनाव कर सकें.

प्रदूषण जनित रोग

प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है और अब प्रदूषण हम पर हावी होता जा रहा है. आज केवल मानवजाति ही नहीं बल्कि इस गृह के तमाम सूक्ष्मजीव, वनस्पति, जीव जंतु और यहाँ तक की अजैविक पदार्थ भी प्रदूषण से अछूते नहीं रह गए हैं. समस्त जीवों को यह प्रदूषण रोगी बना रहा है जिसका निदान संभव नहीं है. अगर हम इस समस्या को जनता, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, कानूनविदों या उद्दोगपतियों के सामने पेश करते हैं तो तत्काल सभी से यही जवाब मिलता है की प्रदूषण हानिकारक है इसलिए इसे रोका जाना चाहिए. पर हम क्या आज तक इसका समाधान ढूंढ पाए हैं? इसका उत्तर है - नहीं. इसलिए आज हमें अपने आप से पूछने की ज़रुरत है की हमारा प्रदूषण फैलाने में कितना योगदान है और इससे मुक़ाबला करने के लिए हमारे द्धारा उठाए गए प्रयास क्या हैं?

भोपाल के पक्षी

मैं अपने बगीचे में अखबार पढूँ या ध्यान योग करूँ, आँगन में काम करूँ या बरामदे में बैठ लेखन करूँ, एक नन्ही सी काली नीली चमकदार चिड़िया जो खूब शोर मचाती है, उसी की साथी काम चमकदार लम्बी चोंच वाली एक और नन्ही चिड़िया जल से टपकते पानी में रोज़ स्नान करती फिर वहीँ लगे तार पर बैठ पंख फड़फड़ाती अपने पंख सुखाती है. इतने प्यारे चहकते पक्षी दोस्त बन गए जो दाना रखते ही उतर आते आँगन में किसी देवदूत की तरह. पहले कलर से पहचाना, फिर आवाज़ से अब उनमें ज़्यादातार को उनके नाम, वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम, गुण-रूप, सौंदर्य से पहचानती हूँ. बस यहीं से इस किताब का ककहरा लिखा गया. यह वैज्ञानिक विषय है, पर मैनें वैज्ञानिक बन कर नहीं इनकी मित्र बनकर इनपर लिखा है. इसे पढ़कर आप बार्ड-वॉचिंग ज़रूर कर सकते हैं.

पर्यावरण और मानव जीवन

आज विश्व की प्रमुख समस्या पर्यावरण ह्रास, बढ़ता प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन है. पर्यावरण ह्रास रोकने, प्रदूषण पर नियंत्रण करने एवं पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है. पर्यावरण संरक्षण हेतु जनजागरूकता की आवश्यकता है ताकि लोग पर्यावरण के महत्त्व को समझें और उसके संरक्षण हेतु विश्व की सहायता करें. पर्यावरण और मानव जीवन पर आधारित यह पुस्तक इसी उद्देश्य के लिए लिखी गई है. यह पुस्तक अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है. जटिल विषयवस्तु को सरल करने के लिए इसे कई भागों में विभाजित कर स्पष्ट किया गया है. हिंदी के प्रचलित और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है. विषयवस्तु को स्पष्ट करने कि दृष्टि से कहीं-कहीं अंग्रेज़ी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है. सम्पूर्ण विषयवस्तु को नौ अध्यायों में बांटा गया है.

संगत

संतोष चौबे द्वारा लिखित उपन्यास ‘जलतरंग’ की महत्ता को रेखांकित करती है। यह कृति इस बात की ताकीद करती है कि यह उपन्यास महत्वपूर्ण और जरूरी क्यों है। प्रस्तुत किताब इस जानकारी के सफे खोलने की कुंजी है जिससे गुजरकर यह विचार आता है कि सुरों की गाथा होने के साथ-साथ उक्त उपन्यास अस्मिता के रक्षण की महागाथा क्यों है

सहमत

संतोष चौबे हिंदी के एक विरल रचना कार है | उनकी रचनाओं को देखते हुए सहज ही इस निष्कर्ष पर पंहुचा जा सख्त है की इनमे समय समय पर न सिर्फ अपने समकाल की रूढ़िबद्ध परिपाठियों को तोड़ने का माददा दीखता है बल्कि अपने तरीके से उसे पुनः संस्कारित और आवयश्कतानुरूप पुननराव करने का संकल्प भी लक्षित होता है .