A Poet First: Literary Origins and Recognition

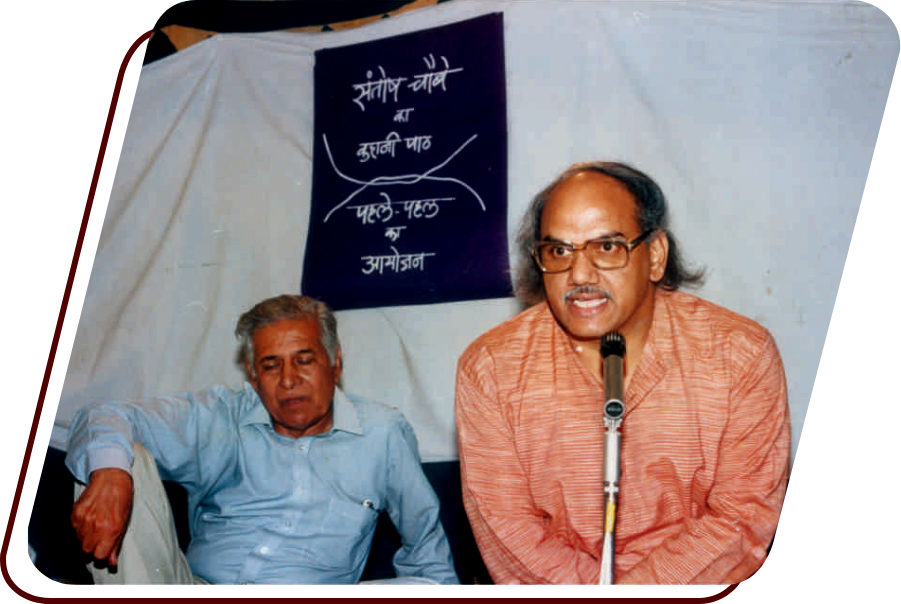

Santosh Choubey’s literary identity is deeply rooted in poetry, which he proudly upholds even after achieving acclaim as a novelist, storyteller, translator, and dramatist. His debut poetry collection, “Kahin Aur Sach Honge Sapne” (1983), won the Dushyant Kumar Award from the Madhya Pradesh Sahitya Parishad, establishing him early on as a voice of poetic subtlety and reflective inquiry.

Despite his wide-ranging creative output, Choubey has always returned to poetry as his essential mode of expression, using it to probe, protect, and preserve the inner world of humanity.